ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

オンラインセミナー「立ち退かされるのは誰か?ジェントリフィケーションと脅かされるコミュニティ」を開催しました(5/16)

ヒューライツ大阪は、5月16日にオンラインセミナー「立ち退かされるのは誰か?ジェントリフィケーションと脅かされるコミュニティ」を開催しました。2024年に同名の著書を出版された東京都立大学の山本薫子さんにお話いただきました。

©慶應義塾大学出版会

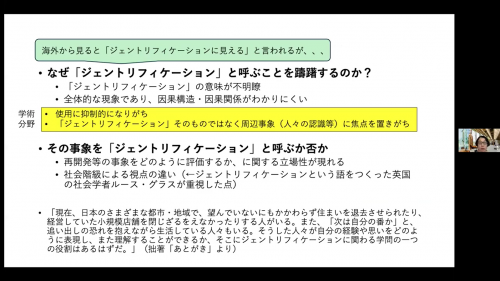

ジェントリフィケーションとは、都市中心部の労働者住宅地域、低所得地域(インナーエリア)が再開発され、中流層以上の人々を対象とする住宅や商業施設が作られることで、より高所得者層とその場所のもともと住民や消費者とが入れ替わる現象と言えますが、ジェントリフィケーションという言葉の名づけ親である英国のルース・グラス(1912年~1990年)が社会階級による視点の違いを重視したように、これをどのような立場から見るかによってその評価が変わってくると山本さんは述べます。

都市の活性化として肯定的にとらえる立場と、社会的弱者の排除を問題視する立場の両方がある中で、日本の都市においては同様の現象があっても「ジェントリフィケーション」とは捉えにくいと山本さんは指摘し、その要因を分析しながら、ジェントリフィケーション概念が盛んに使われてきた英国や北米などで想定される都市のモデルとは異なる日本の都市の歴史や成り立ちや変化と重ね合わせながら見ていく必要があるのではないかと提起します。(次の画像を参照)

講演で紹介いただいた、北米の最貧困地区と呼ばれてきた、カナダのブリティッシュコロンビア州にあるバンクーバーの東に位置するダウンタウン・イーストサイドの事例においては、バンクーバーオリンピック(2010年)の前から再開発が進んだことで地域の住民や団体によるジェントリフィケーションに対して規制を求める運動と行政(州、市)、低所得者向けの簡易宿泊所のオーナーとの間でどのように攻防が展開されたのか、また、街が福祉的な拠点となることがかえって低家賃住宅の減少を招いたことや、制度化された福祉支援の管理下に置かれることへの不信感・忌避感によって意図せず強化される排除の側面について説明がなされました。そして、開発に街がより新しくきれいにされ(都市空間の審美化)、地域に中流層の住民や消費者が増加していくことで、社会に存在していたレイシズム(人種主義)が強化される現象(警察によるレイシャルプロファイリングや住民による通報の増加)がバンクーバーでも起きているという指摘もありました。

講演では第二次大戦後に形成された「寄せ場」として知られる地域である横浜の寿町の事例も取り上げられました。寿町について山本さんは、福祉の拠点化が進むことで野宿者がかえって住めない街になっている現状を示しつつ、低所得者向けの簡易宿泊所は数としても余裕があり宿泊費の高騰も起きておらず、この点からはジェントリフィケーションが起きているとは積極的には言い難いと述べながらも、街のイメージがアートや行政による福祉のまちづくりによって刷新されていく様子を「ソフトなジェントリフィケーション」と捉える視点を提示しました。

山本さんは、ジェントリフィケーションを理解するにあたって、都市のなかの一部における単なる土地の売買や再開発の問題にとどまらず、それが都市全体や地球規模で起きている事象とどのように関係しながら生じており、そしてそれが具体的に誰にどのような影響を及ぼしたのか、その具体的な変化に注意を向けることの重要性を強調しました。

下記リンクより本セミナーの録画をご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=l9V-jRxWqAs