ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

国内人権機関とは?

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

世界人権宣言第1条

世界人権宣言第1条を読むと、人権は、生まれた瞬間からすべての人が等しく持つ権利であり、他者を差別してはならないことがわかります。性別、人種、民族、宗教、障害の有無などに関係なく、すべての人は生まれた時から人としての権利をもっています。自分以外の誰かの人権を踏みにじったり、奪ったりする行為は人権侵害であり、人として許される行為ではありません。

国内人権機関は、人権を守るための国の組織です。人権侵害行為が認められる場合はそうした行為をやめさせ、再びさせないようにし、すべての人の人権が尊重されるような社会にするための組織です。その具体的な役割は、1993年に国連総会で採択された「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」(1というガイドラインに示されています。

目次

1. 国内人権機関の役割

- 人権救済

- 政策提言

- 人権教育・啓発

- 国際協力

2. 国内人権機関の仕組み

- 中央委員会と地方委員会

- 人権委員の専門性に偏りがないこと

- 人権擁護に関する専門的な知識と経験を持つ事務局職員

- 活動資金

3. なぜ日本に国内人権機関が必要なのか

- 人権擁護委員による救済が困難な例

- 司法による救済が困難な例

4. 国内人権機関があれば十分か

- 包括的差別禁止法が必要

- 個人通報制度も必要

5. 国際社会における国内人権機関設置をめぐる流れ

- 国内人権機関設置に向けた国際社会での流れと現状

- 日本における国内人権機関をめぐる議論の流れ

6. 国際社会からの勧告一覧

- 人権条約委員会による総括所見の勧告

- 国際人権理事会UPRでの勧告

- 特別報告者・作業部会等からの勧告

7. 国内人権機関Q&A

- 日本に国内人権機関ができたら、どういう人権侵害事件を扱うの?

- 障害者、子ども、女性など、対象別にしたらいいのでは?

- 国連や人権諸条約機関が国内人権機関を作るよう勧告するのは内政干渉では?

1. 国内人権機関の役割

国内人権機関には以下のような役割があります

(1)人権救済

今の日本ではさまざまな人権侵害が起きています。これまでも、障害者や外国人への入店拒否、学校や職場でのいじめ、ヘイトスピーチ、刑務所内での暴行事件、冤罪、上司から部下に対するハラスメント、労働組合員に対する不利益取扱いなどといった人権侵害が起きてきました。被害者がそうした行為を禁止する法律や施策を求めても時間がかかります。裁判に訴えたとしても、救済されるまでには時間とお金がかかる上、望む救済が得られるとは限りません。ですが、何の対策もなされないままでは、そうした人権侵害行為がずっと続くことになり、状況は改善しません。

被害者の権利を回復するためには、加害者が侵害行為を認め、被害者に謝罪や償いをすることが必要です。その解決の手助けをすることが国内人権機関の重要な役割の一つです。

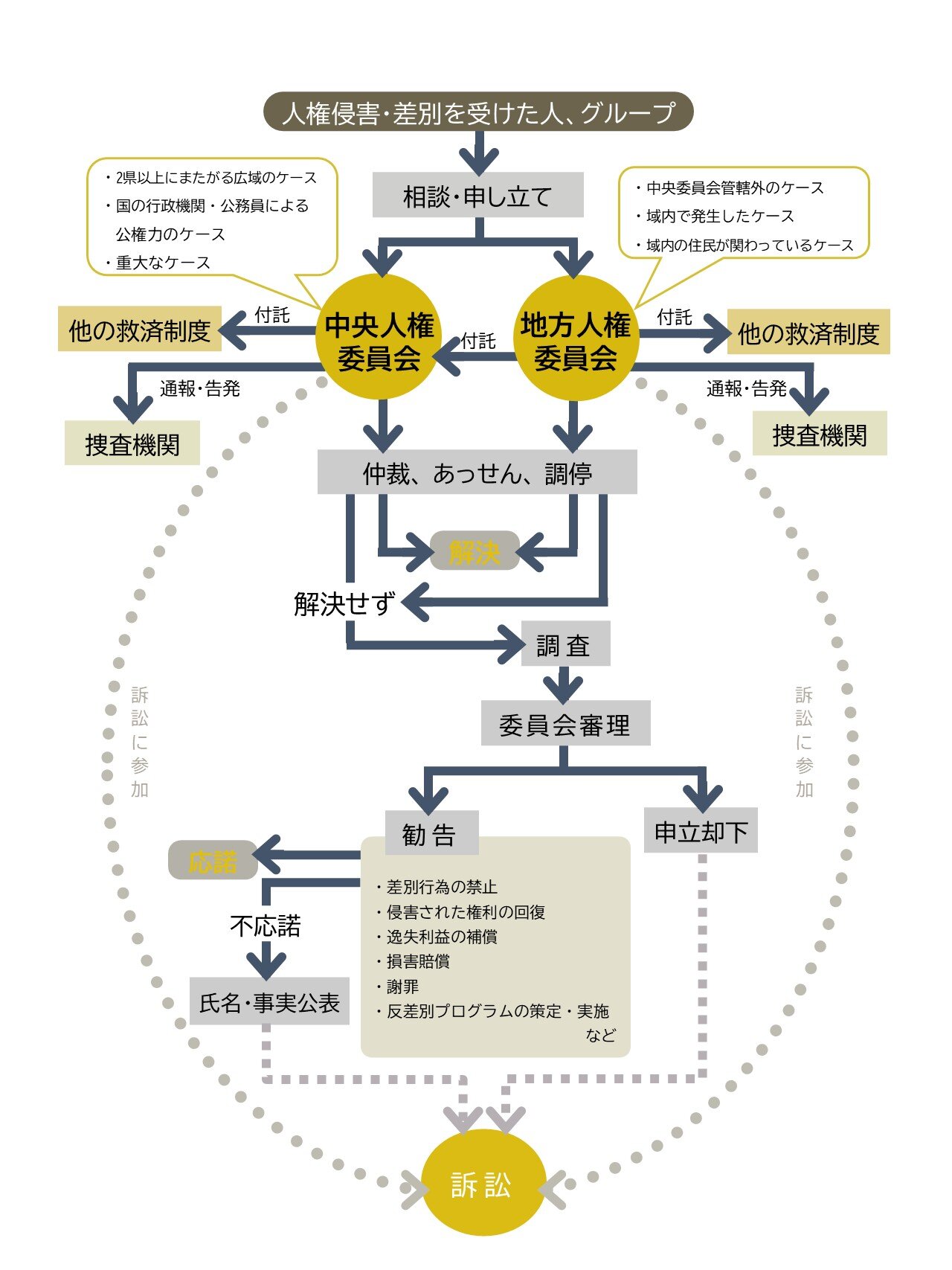

例えば、人権侵害行為の被害者が、誰から、どのような被害を受けたのか、といったことを国内人権機関に相談した場合、相談を受けた国内人権機関の担当者は事実関係を調査し、それが人権侵害行為に該当するのかどうかを判断します。人権侵害行為であることを確認したら、加害者に謝罪を促す、加害者と被害者との調停や仲裁を行う、加害者に適切な人権教育を行うなどして人権侵害の再発を防止する対応をします。国内人権機関は、誰の身にも起こりうる人権侵害を救済するための組織です。

人権市民会議・ブックレット「頼れる『国内人権機関』を-人権にも119番が必要です-」(2010年4月発行)より転載

人権市民会議・ブックレット「頼れる『国内人権機関』を-人権にも119番が必要です-」(2010年4月発行)より転載

(2)政策提言

政府や国会、行政庁などに対して、すべての人の人権が守られ、侵害されないようにするための提言や助言(意見、勧告、提案)をすることは国内人権機関の主要な役割です。そうした提言や助言は、人権侵害の申立てや、人権侵害行為が疑われる状況の調査などから得られた情報を基にして行われます。

国内人権機関は、人権侵害の詳細を確認し、既存の法律や制度が人権侵害の起きている状況に対応できていないのであれば新たな法律や制度を設けるよう勧告や提言などをします。もし、既存の法律や制度が何らかの人権侵害行為の原因になっていることがわかった場合は、そうした法律や制度の廃止や改正を勧告します。また、日本がまだ締結していない人権条約などを締結すべきだと政府や国会に提言することもあります。

(3)人権教育・啓発

議員や公務員(警察官や刑務所・入管職員を含む)といった公職につく人々をはじめ、その国に住むすべての人が人権について学ぶ機会を提供することも国内人権機関の役割です。例えば、新聞、テレビ、ラジオなどの報道媒体をとおして、人権とはどういうものかを伝える、人権を守るためにどういう取り組みが行われているか紹介するなどです。ウェブサイト上のコンテンツの作成、ワークショップの開催など、一人一人が学べる機会や場を設けることもあります。

また、人種、皮膚の色、民族、社会的出身、性別、性的指向などどのような事由であっても差別は許されないことを社会に向けて発信し、周知、定着させ、起きている人権侵害をなくすためには何をするべきか、すでになされている取り組みなどについて情報発信することも国内人権機関の役割です。

だれかの人権を侵害してもいい人、だれかの人権を侵害して許される人はいません。国内人権機関は、起きている人権侵害を解決し、人権が尊重される社会にするために、いろいろな取り組みを考え、実行する組織です。そうした取り組みについて国会に報告をし、メディアを使って市民に周知します。こうした活動は、人権とはどういう権利なのか、どういうことが人権侵害行為に当たるのかといったことを理解する人を増やすことにつながります。国内人権機関は、人権侵害を許さない社会にするために活動する組織と言えます。

(4)国際協力

国連で採択された人権条約(2は、その条約を締結した国(締約国)において実施されているかどうかを監視する委員会を設置しています。その委員会は各条約が締約国でどれだけ実施されているかを審査しており、一方、締約国は委員会に対して自国内の人権状況やそれまでに受けた勧告などに基づく改善策を報告する責務があります。国内人権機関は、政府がその報告書を作成する際に協力し、意見を伝えるとともに、政府とは別に国内人権機関としてレポートをまとめて提出することが期待されています。

また、国連には、人権高等弁務官事務所(OHCHR)や人権理事会など人権を守るために活動している機関や、人権理事会のもとで特定の人権状況を調査し提言するなどの特定の任務を委託された特別報告者や独立専門家などがいます。国内人権機関は、そうした機関や専門家に協力することもあります。

さらに、各国の国内人権機関は協力した取り組みを行っています。国連に事務局を置く「国内人権機関世界連合」(GANHRI)は、情報交換や相互の発展に向けた活動を行うことを目的として各国の国内人権機関が加盟するネットワークです。その他にも、地域を単位として組織されたネットワークもあります。アジア・太平洋地域には、「アジア・太平洋国内人権機関フォーラム」(APF)があり、18カ国の国内人権機関が正式メンバーとして加盟し(2025年9月現在)、協力体制を築いています(3 。

2. 国内人権機関が機能するためには

国内人権機関はどのような構成なのか、どのような人たちが働いているのかをまとめました。

(1)中央委員会と地方委員会

人権侵害の救済は国内人権機関の重要な役割の一つです。人権侵害の多くが普段の生活の場で起きていることを考えると、人権侵害を受けた時に相談し、救済を受ける際の頼れる組織は身近な、利用しやすい場所にあることが必要です。例えば、沖縄に住んでいる人が人権侵害の救済を受けようとする際に東京のような遠くまで出向かなければならないとしたら、それは利用しやすい制度とは言えません。委員会がより身近な場所にあるからこそ、実効的に機能する組織になるわけです。その点から国内人権機関は、中央委員会だけを設置すればよいわけではなく、せめて高等裁判所の本庁のある8か所に那覇を加えた9か所に地方委員会を設置するのが望ましいと思います。

また、地理的なアクセスのしやすさだけでなく、メールやSNSで相談を受けたり、オンラインで相談できることも重要です。

(2)人権委員の専門性に偏りがないこと

人権委員は、人権委員会の活動の方向性や方針を決める役割を担います。委員会としての意思決定に多様な意見を反映させるため、委員の専門分野が偏らないようにすることが必要です。

さらに、委員の専門性だけでなく、その選考過程も重要です。その理由は、人権委員を内閣総理大臣が任命し、国会が同意するという仕組みにしてしまうと、政府与党や中央省庁の意向に沿った人ばかりになってしまうリスクがあります。そうならないためには、例えば、中央委員会が委員候補者のリストを作成し、選任にあたっては国会の同意を必要とするなど、偏りのない人選ができる仕組みが必要です。

韓国の事例

韓国国家人権委員会の場合、委員長1人を含む常任委員4人と非常任委員7人の計11人で構成されています。委員11人のうち国会が4人を選任し(常任委員2人を含む。与党と野党)、大統領が4人を任命し(委員長と常任委員1人を含む。20人の候補から4名を選ぶ)、大法院長(最高裁判所長官)が3人を任命する仕組みになっています。任期は3年です。選任、任命される委員には、人権に精通した学者、弁護士、人権活動に関わった経験のある人だけではなく、市民団体から推薦される人も含まれます。委員の性別に関してもいずれかの性の人が委員の全数の6割を超えてはならないと規定されており、その点でも偏りを排除する仕組みになっています。

(3)人権擁護に関する専門的な知識と経験を持つ事務局職員

委員長や委員だけでなく、事務局で人権侵害の相談に対応し、解決のために動く調査員にも人権擁護に関する専門的な知識と経験が必須です。例えば、大学や大学院で人権に関して学んだ経歴、人権問題に関わり、人権団体で働いた経験などです。そうした人材を採用し、多様な人権課題に対応できる組織にすることが重要です。

(4)活動資金

国内人権機関が提言活動や人権侵害の救済活動を行うためには資金が必要です。国内人権機関は国の行政機関ですので、その予算は国家予算の一部です。日本の国家予算は、提出された予算案について政府や与党の方針などの観点から質疑を受け、与野党での検討、議論を経て決まります。当然、国内人権機関の予算もそうした議論の対象になります。

一方で、パリ原則では、国内人権機関は「十分な財源」を持ち、その財源は「政府から独立し、その独立性に影響しかねない財政統制の下に置かれることのないよう」にしなければならないとしています。国内人権機関が実効性のある組織として活動するには、組織構成、人員、予算(活動資金)がパリ原則に則ったものであることが必要です。

他方で、海外の事例を見ると、パリ原則を満たす国内人権機関であるとしても、活動の実効性や組織の存続が危ぶまれる事態に陥ることもあります。

韓国の事例

2010年、政府により韓国国家人権委員会の予算や人員が減らされたことがありました。また、韓国の場合、委員長を任命するのは大統領です。そのため、大統領と近い関係にある人物が委員長に就任する可能性が高くなります。つまり、もし大統領が人権尊重に力を入れない人物である場合、委員長は同様の傾向の人物が選ばれる可能性が高くなり、結果として国家人権委員会の方針や活動に影響を及ぼすのではないかという懸念がつきまといます。

フィリピンの事例

フィリピン国家人権委員会は1987年の民主憲法に基づいて設置されました。憲法に基づいて設置された組織であるにもかかわらず、2018年に議会で予算案が大幅に削減される事態が生じました。人権委員会は6億7800万ペソ(約17億5000万円)の予算を要求しましたが、下院が承認したのはわずか1000ペソ(約2600円)でした。当時、フィリピンではドゥテルテ政権が麻薬依存者の取り締まりと称して展開していた「麻薬撲滅戦争」により超法規的殺害が頻発していました。人権委員会は、取り締りを行う際、人権に基づいて行うよう提言し政府を批判したため、政権側が反発して予算を削減しようとしたのです。ただ、この事態に対して国際的な抗議キャンペーンが展開され、下院が承認した予算案は上院で覆され、通常の予算に戻りました。

政権などによる恣意的な判断に影響を受けることのないように、国内人権機関がパリ原則を満たした独立した組織であることは必須ですが、国際社会や市民社会はその国の情勢や政権の意向を踏まえつつ、常に国内人権機関を監視し続けることが必要です。

3. なぜ日本に国内人権機関が必要なのか

(1)人権擁護委員による救済が困難な例

法務省は、国の機関として法務省人権擁護局、その地方支分部局である法務局、地方法務局及び支局と、法務大臣が委嘱する人権擁護委員とを合わせて、「人権擁護機関」としています。そうした組織がすでにあるにもかかわらず、さらに国内人権機関が必要なのでしょうか?

法務省は、地域での人権相談や人権擁護を目的に人権擁護委員制度を設け、法務大臣が委嘱した約14,000人もの人権擁護委員を全国の各市町村に配置しています。法務省のホームページによると、「人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人」が選考プロセスを経て委嘱を受けることになっていますが、人権についての知識や経験は必須要件ではありません(4。

人権についての知識や経験がなくても、近隣住民同士のトラブルやその地域ゆえに起きた問題などであれば解決に力を発揮することもあるでしょう。ですが、人権侵害事件には公権力による人権侵害や、制度上の不備による差別的な取り扱いなど、人権擁護に関する専門的な知識や経験がなければ対応が難しい問題が多くあります。具体的には、公権力による人権侵害や、制度上の不備による差別的な取り扱いなどは、人権への理解が深い人であっても問題解決をするのは容易でありません。

また、現行の「人権擁護機関」は政府からの独立性という点から「パリ原則」を満たしているとは言えません。公権力による人権侵害の例としては、法務省が所管する刑務所や拘置所、入管収容施設で起きる被収容者に対する暴行などがあります。国内外を問わず、拘禁施設内では人権侵害が起きやすく、そうした人権侵害の加害者は刑務官などの公務員です。同じ法務省の職員による人権侵害を、部署が異なるとはいえ、同じ法務省の人権擁護局が公正かつ適切に対応するのが難しいことは容易に想像がつきます。

(2)司法による救済が困難な例

人権に理解のある弁護士は多くいますし、最初の30分間は相談無料という制度を設けている弁護士事務所はたくさんあります。ただ、ほとんどの人権侵害問題は30分の相談では解決しないでしょう。また、問題が解決するまで一切の費用負担なしで支援してくれる弁護士事務所はほぼありません。仮に、費用負担がなかったとしても、弁護士に強制力のある調査権限はないことから、人権侵害の加害者側が対応してくれなければ、解決は容易ではありません。

警察や拘禁施設といった公権力による人権侵害の場合、その多くは裁判所に訴えるしかありません。裁判で争うとなれば長期間に及び、多大な費用がかかります。被害の実態を公開の法廷で証言することも求められます。証言をすること自体が苦痛を伴い、証言することが二次被害につながることも少なくありません。さらに、裁判で救済されるのは原則として原告、つまりその事件の被害者のみです。特定の人種や民族、障害といった属性による人権侵害や不当な取り扱い、制度的な差別に基づいて起こした裁判で勝訴したとしても、勝訴の内容が及ぶのは、原則として、その事件の原告のみであり、その原告と属性を同じくする他の個々人には及びません(5。

人権侵害の影響が広範囲の人々に及ぶ場合、提言機能を持つ独立した国内人権機関であれば、立法府や行政組織に対して適切な提言をするはずです。

在日外国人の無年金問題

国民年金法の制定当初、国民年金制度には国籍条項があり、在日コリアンなど在日外国人は加入できませんでした。1982年、難民条約の発効に伴い国籍条項は撤廃されましたが、年金受給に必要な保険料納付期間(当時25年)を満たせない、あるいは障害があり当時既に20歳を超えていた在日外国人はそれぞれ老齢年金・障害年金の対象外とされました。

1986年の法改正で、加入資格がありながら未加入だった期間などを合算対象期間(いわゆるカラ期間)として年金受給要件である25年に算入できる制度が導入されました。しかし、在日外国人障害者はこの制度の対象になりませんでした。老齢年金についても、改正時点で支給年齢(当時60歳)に達していた外国人は対象外とされました。その結果、高齢・障害無年金の問題は現在も続き、公的年金を受給できない在日外国人が存在します。

旧優生保護法

優生保護法は母体保護法として改正される1996年まで存続していた法律で、第一条で「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止」することを目的の一つとしていました。これにより、遺伝性疾患や知的障害、精神障害などを持つ人に対して強制的な不妊手術を行うことが法律で認められ、本人の同意なく手術が行われた例は1万7000件近くありました。強制的な不妊手術はそうした障害を持つ人の生存権の否定であり、生殖の自由や自己決定権に対する人権侵害です。この法律に対しては制定当初から問題視する声がありましたが、法改正までに半世紀近く、2024年に違憲判決が出るまでには76年もかかりました。

公人によるヘイトスピーチ

公人による外国人や在日コリアン、アイヌなど先住民族、女性、性的少数者などへの差別・蔑視発言は、これまでも繰り返されてきました。近年は、国会議員や地方議会議員などもSNSや動画プラットフォームを通じて、アイヌや在日コリアン女性を揶揄したり、日本に在住する外国人に暴力を示唆したりする発言や、性暴力被害者を貶める中傷を繰り返すなど、ヘイトスピーチがいっそう激化しているように見受けられます。

とりわけ深刻なのは、選挙運動の名のもとに外国人排斥が煽られている現状です。国政選挙や地方選挙では、候補者が有権者に直接訴え、支持を獲得しようとする際、虚偽の情報に溢れた差別的な言説が票集めの手段として利用される事例が顕在化しています。このような排外主義的扇動は、選挙制度そのものが差別の拡散装置として機能してしまう危険性をはらんでいます。

さらに、こうした言動がSNSや動画プラットフォームで繰り返し拡散されることで、排外主義や偏見がより勢いを増して社会全体に浸透していきます。公的立場にある人や公職を目指す人々が、選挙を含む公の場で差別や排斥を煽るヘイトスピーチを繰り返すことは、それを耳にした人々に「こうした発言をしても構わない」「許される」と思わせ、標的とされた人々への反感や敵意を一層募らせる結果を招きかねません。

4. 国内人権機関があれば十分か

国内人権機関は人権保障のために確かに必要ではありますが、それでは、国内人権機関さえあれば十分な人権保障ができるのかと言えば、そうではありません。

(1)包括的差別禁止法が必要

国内人権機関の役割の一つは差別を受けたという申立てを受けて、事実を調査し、人権侵害行為を確認したらそれに対して適切に対応することです。そのためには、どのような行為が人権侵害にあたる差別なのかについて明確に定義されていなければなりません。その定義は、国会で制定される法律に規定される必要があります。

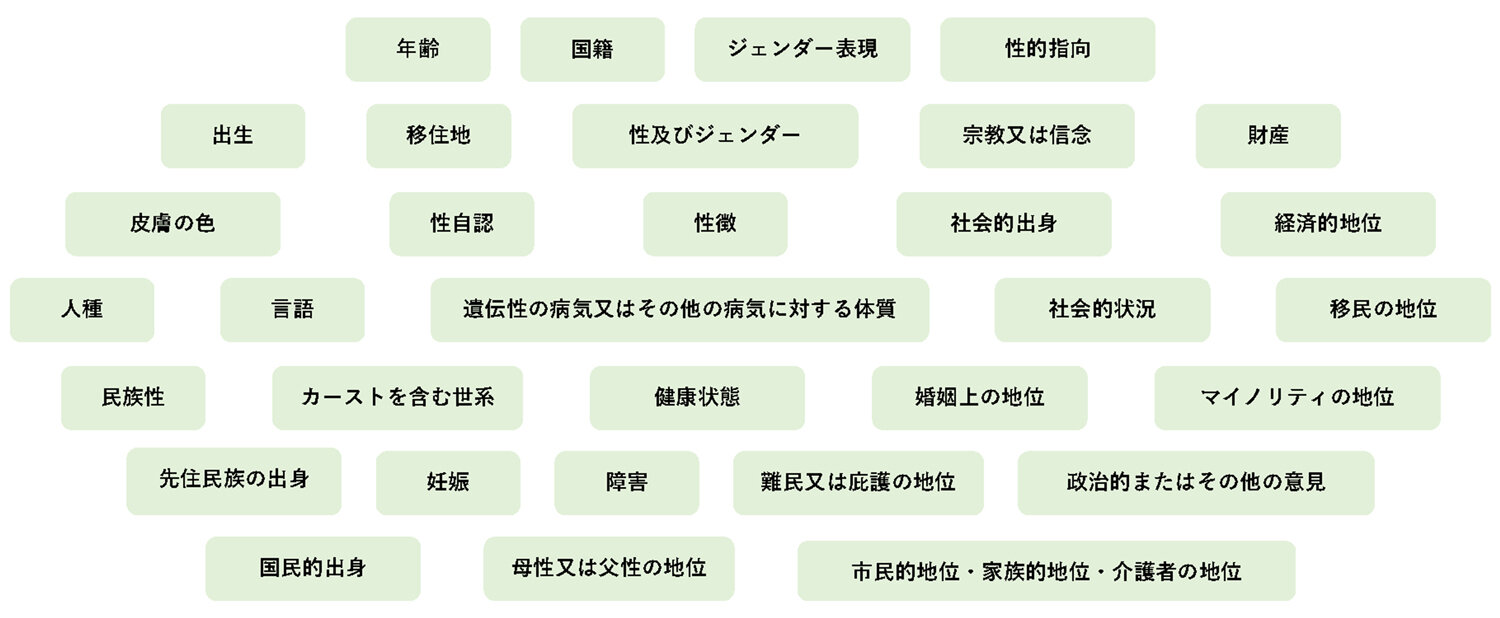

差別の対象となる事由は多様です。例えば、国連が2022年に発表した『包括的反差別法制定のための実践ガイド』(6では国際法で認識されている差別事由として以下をあげています。加えて、国は「その他の地位」を理由とする差別を禁止するなど、「無制限」な差別事由のリストを維持しなければならない、としています。

上の表に差別を禁止するべき事由として財産、社会的状況などがあるように、差別の原因となるのはジェンダー、人種、民族、障害などの属性だけではありません。また、差別が許されない分野は、教育や雇用といった特定の領域に限定されません。例えば、健康状態や性自認などその人の個人的な状態が関わるような生活のすべての領域において差別が行われることがあってはなりません。さらに、差別の形態は直接差別に限定されず、間接差別(7、交差性・複合差別(8、ハラスメントや虐待、差別への加担など多様な形態をとっています。

そのため、個別の差別禁止法で差別行為を限定的に定義し、対応するだけでは、新たな事由による差別には適切な対応ができません。その点からも、包括的な差別禁止法(反差別法)が必要です。

(2)個人通報制度も必要

さらに、国内人権機関と包括的差別禁止法さえあればすべての人権課題が解決するというわけではありません。とはいえ、被害者に泣き寝入りさせてしまうようでは正義に反します。

国連の人権条約の中には個人通報制度という、人権侵害の被害者が人権条約委員会に通報し、審査してもらう制度を規定しているものがあります。個人通報制度は、人権侵害の被害者が国内において救済手段を尽くしてもなお救済されない場合、国連の人権条約委員会に通報することができるという制度です。通報を受けた人権条約委員会は、その人権侵害事件を審議し、それに対する見解を出します。この見解に法的拘束力はありませんが、国際レベルの人権基準に則って出された見解を受けた当該国は何らかの対応をするよう迫られることになります。

2025年現在、自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、移住労働者権利条約、障害者権利条約、強制失踪条約、子どもの権利条約が選択議定書または条約本体として個人通報制度を定めています。これらの条約のうち、移住労働者権利条約をのぞいて日本が締結しているいずれの条約についても個人通報制度は受け入れていません。そのため、日本に住む市民が個人通報制度を利用することはできません。

日本政府は、個人通報制度を受け入れない理由として、「司法権の独立を侵す可能性がある」という見解を示しています。これに対し、例えば自由権規約委員会はいち早く1998年の日本政府報告書審査において日本政府に選択議定書を批准するよう勧告し、「日本が個人通報制度を導入したとしても国内裁判所が行う事実や証拠の評価、国内法の解釈適用に関する再審査を行うものではなく、批准をひかえる理由はない、日本政府が懸念するような問題は生じない」(9と述べています。つまり、国際社会の考え方からすれば、日本政府が個人通報制度を受け入れない理由は成立しないということです。

国際社会では多くの国が個人通報制度を受け入れています。2025年4月1日現在、自由権規約の個人通報制度を受け入れている国は116カ国、女性差別撤廃条約の個人通報制度を受け入れている国は115カ国(10あります。個人通報制度が日本でも利用できるようになれば、国内人権機関の取り組みと相まって、日本における人権状況はさらに改善するはずです。

このように、国内人権機関に加え、包括的差別禁止法と個人通報制度があれば、国内人権機関との相乗効果が期待できます。この3つは人権の保障にとって不可欠な基盤であるといえます。

5. 国際社会における国内人権機関設立をめぐる流れ

国内人権機関が議論されるようになった経緯はどういったものだったのでしょうカ国際社会での状況、日本国内での状況をまとめてみました。

(1)国内人権機関設立に向けた国際社会での流れと現状

国内人権機関が初めて取り上げられたのは、1946年に行われた国連の経済社会理事会の会議においてでした。この会議で、国連の人権委員会(現在の人権理事会)の活動を活発にするために、国内人権委員会を作ることが提案されました。

その後、世界共通の人権基準を求める動きになり、そうした規準を満たすために国内人権機関はどういう役割が果たせるのか、という議論が交わされるようになりました。その議論を受けて、国連の人権委員会は1978年、国内人権機関の構成と役割についてのガイドラインを作成しました。このガイドラインは国連総会で承認され、国内人権機関のない国に対して、国内人権機関を設立するよう要請していくことが決まりました。これが追い風となり、1980年代には多くの国で国内人権機関が設立されていきます。

1991年、国連人権委員会で、国内人権機関と国連の協力関係や国内人権機関に期待する役割についての議論が交わされました。この議論が「パリ原則」として結実し、1993年の国連総会で採択されます。この「パリ原則」は国内人権機関の役割や責任を文書化したもので、すべての国内人権機関が遵守するべき原則です。同じく1993年には、国内人権機関のネットワークによる取り組みを調整する組織として、国内人権機関の国際調整委員会(ICC)が人権高等弁務官事務所(OHCHR)に設置されました。ICCは現在、国内人権機関世界連合(GANHRI)に名称が変更されています。それ以来、国連総会では国内人権機関の強化を求める決議が多数採択されています。

GANHRIは加盟する各国の国内人権機関のパリ原則遵守度を審査し、認証評価をしています。2025年4月現在、GANHRIに加盟する118機関の評価は、完全にパリ原則に準拠しているとされるAステータスが91、部分的にパリ原則に準拠しているとされるBステータスが27です(11。

(2)日本における国内人権機関をめぐる議論の流れ

1996年に制定された人権擁護施策推進法(2002年に失効)に基づき、法務省に人権擁護推進審議会が設置されました。この審議会の目的は、人権尊重の理念に関する理解を深めるための教育・啓発と、人権が侵害された場合の被害者の救済に関する施策について議論し、総理大臣等に答申することでした。

この結果、1999年には人権についての理解を深めるための教育についての答申(人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について)、2001年には人権侵害被害者の救済制度についての答申(人権救済制度の在り方について)がまとめられ、それぞれ公表されました。

この公表を受けて、1つめの答申については、2000年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が成立しました。2つめの答申については、2002年3月に政府が人権擁護法案を国会に提出しました。この法案の内容は、①公権力による人権侵害は差別と虐待に限定し、②労働関係の人権侵害は所掌外とし(厚生労働省と国土交通省の所管)、③メディアによるプライバシー侵害(つきまといや待ち伏せなど)を救済対象とするというものでした。ところが、この3点目が報道の自由の侵害(メディア規制)であり、一般市民の知る権利の侵害であるとして強い反対を受けることになりました。また、人権委員会を法務省の外局とした点も強く批判され、結局、翌2003年に廃案になりました。

2005年2月、政府および与党が2002年の法案に一部修正を加えた上で、再提出の方針を示しました。しかし、7月には「人権侵害」の定義が曖昧であること、人権擁護委員に国籍要件がないことなどを理由に与党内で反対の声が強くなり、政府は法案提出を断念します。一方、野党の民主党(当時)は8月1日、国内人権機関を内閣府の外局に設置するとした「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」を国会に提出しました。しかし、8月8日に小泉純一郎首相(当時)が郵政民営化関連法案の否決を受けて衆議院を解散したため、審議未了のまま廃案となりました。

2009年9月に政権が自民党から民主党(当時)に移り、2012年11月9日、野田佳彦内閣が人権委員会設置法案を国会に提出しました。この法案は、行政機関の設置を定めた国家行政組織法第3条に基づき、国内人権機関を法務省の外局に設置するとしていたことから、パリ原則に準拠しているとは言えない内容でした。その後11月16日に衆議院が解散され、廃案となりました。それ以来現在に至るまで、国内人権機関を設立する法案は提出されていません。

2015年、国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が合意されました。このアジェンダには世界共通の目標として「持続可能な開発目標」(SDGs)が盛り込まれています。SDGsには17の目標と169のターゲットがあります。

このうち、目標16「平和」は「特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する」という内容です。その評価指標である16.aに、「パリ原則に準拠した独立した国内人権機関の存在」があり、国内人権機関の設立はSDGsのターゲットになっています(12。

これまでも国際社会では人権尊重の観点から国内人権機関の取り組みを重視し、各国にその設立を求めてきました。また、パリ原則遵守度を指標として国内人権機関を評価することで、よりよい取り組みをし、よりよい成果を生むように働きかけてもいます。すべての人の人権が尊重される状況を実現し、維持することは、国際社会を構成する国として当然の義務であり責務でもあります。その意味でも、国内人権機関の設立は国際社会を構成する一員として必須です。

6. 国際社会からの勧告一覧

自由権規約委員会が1998年に日本に対して「国内人権機関の設立」を求める勧告を出したのを皮切りに、以下のように国連の様々な人権機関が繰り返し同様の勧告を出し続けています。しかし、日本政府は「検討します」という返答を繰り返しているだけです。

(2025年9月現在)

(1)人権条約委員会による総括所見の勧告

| 審査年月 | 人権条約委員会 |

|---|---|

| 1998年10月 | 自由権規約委員会 |

| 2001年8月 | 社会権規約委員会 |

| 2003年7月 | 女性差別撤廃委員会 |

| 2004年1月 | 子どもの権利委員会 |

| 2007年5月 | 拷問等禁止委員会 |

| 2008年10月 | 自由権規約委員会(2回目) |

| 2009年7月 | 女性差別撤廃委員会(2回目) |

| 2010年2月 | 人種差別撤廃委員会 |

| 2010年5月 | 子どもの権利委員会(2回目) |

| 2013年4月 | 社会権規約委員会(2回目) |

| 2013年5月 | 拷問等禁止委員会(2回目) |

| 2014年7月 | 自由権規約委員会(3回目) |

| 2014年8月 | 人種差別撤廃委員会(2回目) |

| 2016年2月 | 女性差別撤廃委員会(3回目) |

| 2018年8月 | 人種差別撤廃委員会(3回目) |

| 2019年1月 | 子どもの権利委員会(3回目) |

| 2022年8月 | 障害者権利条約委員会 |

| 2022年10月 | 自由権規約委員会(4回目) |

| 2024年10月 | 女性差別撤廃委員会(4回目) |

(2)国際人権理事会UPR(普遍的・定期的審査)での勧告

| 審査年月 | 審査回次(勧告国数) |

|---|---|

| 2008年5月 | UPR第1回審査(5カ国) |

| 2012年10月 | UPR第2回審査(13カ国) |

| 2017年11月 | UPR第3回審査(30カ国) |

| 2023年1月 | UPR第4回審査(29カ国) |

(3)国連特別報告者・作業部会等からの勧告

| 訪日調査年月 | 機関名 |

|---|---|

| 2005年7月 | 現代的形態の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する特別報告者 |

| 2010年7月 | 安全な飲料水と衛生へのアクセスに関連する人権の義務の問題に関する独立専門家 |

| 2015年10月 | 児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する特別報告者 |

| 2023年7~8月 | 国連ビジネスと人権に関する作業部会 |

7. 国内人権機関 Q&A

Q1 日本に国内人権機関ができたら、どういう人権侵害事件を扱うの?

国内人権機関は、人権侵害を受けた被害者からの申立てを受けて確認や調査などを開始します。その調査によって、国内人権機関が所掌とする人権侵害事案であることを確認してから、事案として扱われます。

国内人権機関が所掌とする人権侵害の内容は設置法に規定される内容によります。例えば、韓国国家人権委員会の場合、設置法第30条で、誰が、どのような場合に委員会に申立てをすることができるのかを規定しています。具体的には、①憲法第10条から第22条までに保障された人権が国家機関、地方自治体、学校などの公的組織によって侵害された場合、または差別行為が行われた場合、②法人、団体、または個人により差別行為が行われた場合です。また、係争中の裁判事案など、所掌外となる事由も定められています。

日本で国内人権機関を設立する場合も韓国国家人権委員会と同様、対象とする人権侵害、または対象外とする事由はその設置法に規定されることになります。

Q2 個別の救済法があれば十分に対応できるの

国連などが人権侵害事案を包括的に扱う国内人権機関を設立するよう要請しているのに対し、政府は、人権侵害の被害者や課題ごとの個別の救済法で対応するという回答を繰り返しています。実際、例えば女性の雇用差別に関しては労働局や機会均等調停委員会といった具合に人権侵害の被害者ごとに異なる組織が対応しています。

人権侵害の被害者となりやすいマイノリティの属性は多様です。また、被害者になりうるのはマイノリティだけとも限りません。加害者のターゲットが次から次へと変わることもありますし、時代と共に人権に含まれる権利が増えていくこともあるからです(13。

個別の救済法に限ってしまうと、既存の救済法で対象になっていない人々は迅速な救済を受けることができません。そのため、既存の法律に規定されていない人権侵害行為は放置されたり、解決までに長い年月を要したりすることになりかねません。また、1つの属性によってではなく、複数の差別が重なり合うことで生じる交差性・複合差別(14に対しても個別の救済法では対処することは困難です。

こうした点からも、対象ごとの個別の救済法では限界があることは明らかです。迅速な救済を実現するためには、包括的な差別禁止法を制定し、幅広い事案を取り扱う国内人権機関を設立することです。そうすれば、被害者救済の根拠となる個別法の制定に要する時間や労力を省略することができ、より迅速な救済が可能になります。また、対応する人員を集約することも期待できます。このように、国内人権機関の設立が効率的かつ実効的な対策であると言えるでしょう。

Q3 国連や人権諸条約機関が国内人権機関を作るよう勧告するのは内政干渉では?

国連憲章第1条は目的として、「人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」についての国際協力を明記しています。日本は国連に加盟していますが、加盟するということは、国連憲章の目的と原則を受け入れるということです。したがって、国連の人権保障に向けた取り組みには積極的に協力、貢献し、国連で採択された決議を尊重し、日本の国内で実施することが当然の義務であるといえます。

また、外務省は、「国際社会の人権問題に対処」する際の重要な視点として、「人権および基本的自由は普遍的価値」であり、「各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かかる関心は内政干渉と捉えるべきではない」と明記しています。さらに、「人権は尊重されるべきものであり、その擁護はすべての国家の最も基本的な責務であること」ともしています(15。つまり、日本は、「パリ原則」や国連の人権機関からの勧告等は「国際社会の正当な関心事項」であり、内政干渉として捉えるべきではないと受け止めているのです。

それにもかかわらず、日本政府は、国連や人権条約機関からの勧告などに真摯に耳を傾けていません。人権条約委員会における日本政府報告書の審査などで同じ勧告を繰り返し受けているのは、国際的な人権基準を遵守していないことのあらわれです。国内人権機関の設立を求める勧告については、人権理事会の普遍的・定期的審査(UPR)を含めて1998年から2024年まで勧告を受け続けています。UPRに限れば、多くの国から国内人権機関の設立を求める勧告を受けています。

「国際社会の人権問題に対処」する際の重要な点を挙げる一方で、国際社会からの勧告には耳を貸さないという言行不一致を改め、日本の人権状況は国際社会の正当な関心事であることを再確認し、国際社会からの勧告を真摯に受け止めて、取り組むことこそが国連加盟国の義務です。

加えて、日本国憲法第98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めています。条約機関の勧告に応じることを通じて、条約の遵守を図ることができるのではないでしょうか。

政府与党は、国内人権機関の設立は繰り返し受けている重要な勧告の一つであることを改めて認識し、実現するために動くべきです。

構成:福井昌子

<脚注>

1)パリ原則を採択した国連決議48/134の名称は「National institutions for the promotion and protection of human rights」です。このタイトルは政府などのウェブサイトで「国家機関の地位に関する原則」と訳されたり、「国内人権機関の地位に関する原則」と訳されたりしており、統一した訳はありません。ここでは「国内人権機関」と表記します。パリ原則の日本語訳は以下のサイトに掲載しています。

https://www.hurights.or.jp/archives/institutions/post-1.html

2)2025年9月現在、11の条約が採択されています。以下のサイトに一覧を掲載しています。

https://www.hurights.or.jp/archives/treaty/

3)APFのサイトを参照しています。

https://www.asiapacificforum.net/members

4)法務省ウェブサイトより引用しています。

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken18.html

5)これはあくまで原則であり、過去には原告と属性を同じくする個々人が救済された例もあります。最高裁判所は2008年6月、婚姻をしていない日本人の父と外国人の母との間に生まれた子は出生後に父親が認知をしたとしても日本国籍を認めないとした国籍法に違憲判決を出しました。これを受けて、同年12月に国籍法が改正されました。裁判の原告以外の当事者も救済された数少ない例の一つです。

6)反差別国際運動(IMADR)が翻訳出版したガイドP31を参照し、再構成しています。

https://imadr.net/guide_antidiscrimination_japanese/

7)間接差別とは、例えば性別の場合、男性を優遇する基準ではないように見えるとしても、それを適用することによって、女性に合理的な理由なく不利益を与えるものを言います。性別に関して用いられることが多いですが、人種や障害に関しても用いられます。

8)複合差別については以下のサイトで説明しています。

https://www.hurights.or.jp/japan/multiple-discrimination-and-women/1multiple-discrimination/

9)日弁連が作成したパンフレットから引用しています。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/liberty_pam.pdf

10)以下のサイトを参照してください。

https://www.hurights.or.jp/archives/treaty/un-treaty-list.html

11)Global Alliance of National Human Rights Institution(GANHRI)を参照しています。

https://ganhri.org/membership/

12)外務省のサイトを参照しています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/data/16/Indicator16.a.1(metadata)_ja.pdf

13)例えば、比較的新しく認識されるようになった人権としては、知る権利、プライバシーに対する権利、自己決定権、環境権、肖像権、犯罪被害者の権利などがあります。知る権利に対する人権侵害の場合、権利を侵害されるのは日本に住む市民ですし、環境権に対する人権侵害の場合、権利侵害の原因が公害であるならば、その被害者は公害の影響を受ける範囲に住む住民です。これらはマイノリティとは言えない人々が被害者となる一例です。

14)交差性・複合差別については以下のサイトで説明しています。

https://www.hurights.or.jp/japan/multiple-discrimination-and-women/1multiple-discrimination/

15)外務省のサイトから引用しています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html