ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- 国際人権基準の動向

- 国際人権ひろば

- 国際人権ひろば No.183(2025年09月発行号)

- 「合理的配慮」を正しく理解する

国際人権ひろば No.183(2025年09月発行号)

人権の潮流

「合理的配慮」を正しく理解する

合理的配慮とは平等確保のための法的な配慮・調整義務

「合理的配慮」は、障害差別禁止の文脈での法的義務であり、合理的配慮を行わないことは差別となる。目の見えない人が大学受験するとしよう。目が見える人は試験用紙に書いてある文字を読み、紙に書いて回答するのが一般的だ。しかし、見えない人は紙の文字は読めないので、点字に変えて、それを指で読んで回答する。点字資料の提供と、点字は読むのに時間がかかるので1.5倍くらいに試験時間を変更する、といったものだ。さらに、過重な負担がない時にこうした配慮を行わないことは差別となるものである。「配慮」という言葉が使われるため、弱い人に対する思いやりや優しさによる配慮、と思われがちだが、決してそうではない。本稿では、合理的配慮概念の発展の経緯、背景にある理念を共有し、国内法や関連文書をふまえながら、合理的配慮は何かということと述べる。

世界の共通言語である「合理的配慮」

2011年、障害者基本法の改正により、国内法においてはじめて合理的配慮の不提供が差別である旨の規定がされた。同法第4条の、障害者の社会参加を阻むあらゆる社会的壁の除去が過重な負担ではない場合に、合理的な配慮を行わないことが障害者への権利侵害になる、という規定である。しかし障害者基本法は、障害者施策の方向性を示す理念法とされ、義務規定も具体的な権利義務関係を定めるものではない、と言われてきた。そこで障害者基本法第4条の差別禁止規定を具体化するため、2013年に「障害者差別の解消の推進に関する法律」(以下、障害者差別解消法(1 )が制定された。合理的配慮については、行政機関等には義務化し、民間事業者には努力義務とした。もう一つ、2013年に大幅に改正された「障害者の雇用の促進に関する法律」(以下、雇用促進法)で、雇用の場面における合理的配慮の提供義務を定めている。両法とも施行は2016年である。また、障害者差別解消法は2021年に改正され、民間事業者にも合理的配慮が義務付けられた (2024年4月1日施行)。

そもそも合理的配慮の法的ルーツは1964年のアメリカの公民権法である。障害の分野では1990年、同じくアメリカで「障害を持つアメリカ人法」(ADA)が制定され、合理的配慮の不提供が障害差別に当たる旨の規定を定めた。

しかし、国内法への導入の直接の理由は、2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(以下、権利条約)に対応し、国内法制度の整備の一環として行われたことである。権利条約第2条で、「合理的配慮とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義され、第5条で合理的配慮を締約国に義務付けている。現在世界192か国・地域が同条約に加盟しており、「合理的配慮」は日本独特のものではなく、「世界の共通言語」となっている。

同じ(ような)活動ができるようにするための調整

実は、現在の日本の法律では合理的配慮を法律的に定義しておらず、関連行政文書である障害者差別解消法基本方針(2(以下、基本方針)では、先ほど紹介した権利条約第2条の定義が引用されている。

合理的配慮について簡単に言えば、「障害のある人が、障害のない人と同じように活動できるようにするために、障害者、家族、支援者の求めに応じて、場面場面で対応するための人的支援や場所などの変更や調整であり、負担が大きすぎる場合は行わなくてもよいもの」ということになる。

筆者が所属するDPI日本会議では小ぜまい事務所内にパーテーションで区切った休憩スペースをつくり、そこに簡易ベッドを置いて休める空間を作っている。これは、精神障害を持つスタッフが安心して障害がない人と平等に働く機会を保障するための合理的配慮である。もちろん他のスタッフも利用できる。この休憩スペースの設置には、精神障害を持つスタッフが「過度な集中力で疲れをものともせず膨大な業務をこなし、そのあとは疲れ切ってしまう」という障害特性を他のスタッフがまずは理解することが必要であった。そのうえで、みんなができる範囲でできることが何かを検討し「簡易ベッドを置いてパーテーションで仕切った休憩スペースだったら設置できる」ということになったのである。

合理的配慮は「建設的対話」で決める

ある障害者が求めた合理的配慮がそのままできれば問題がないが、できない場合、合理的配慮を求めた者と求められた者が①話し合いをして(建設的対話で)、②落としどころを探して(必要かつ合理的な範囲で柔軟に)、③障害者が障害のない人と同じように活動することができるように変更や調整をすること(合理的配慮を行うこと)となる。

「過重な負担」については、業務の本質を構成する内容かどうか、費用の問題などを鑑みながら「具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要」であり、危険性がある、といった抽象的な理由は認められない。過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明しなければならない。

障害者差別解消法の目的はインクルーシブな社会の実現

障害者差別解消法第1条には「~(略)~障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」とある。「障害のあるなしで分けられない社会」、すなわち「インクルーシブな社会」の実現が目的なのであり、合理的配慮もこの理念に基づく。したがって、障害者への配慮として「特別な部屋」や「特別な動線」を設ける対応は方向性が異なる場合がある。合理的配慮の妥当性を判断する際は、この「障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現」という目的に沿ったものかどうかが一つのポイントになる。

合理的配慮の理解-障害の社会モデルとは

さらに、「障害の社会モデル」(以下、社会モデル)という障害者差別解消法や権利条約の基本となる理念を理解する必要がある。簡単に言えば、機能上の障害を持つ人の社会参加の不利の原因を、社会の環境(と機能障害との相互作用)とするモデルであり、これに対するのが、社会参加の不利の原因を個人の機能障害のためであるとする「障害の医学モデル(あるいは個人モデル)」である。1970年代からイギリスの社会学や障害者運動で言われ始め、今では、権利条約の基本的な理念となった。権利条約条文にも第1条の障害者の概念などで確認できる。障害者差別解消法の基本方針などでも、当然社会モデルに言及されている。変えるべきは社会の側の障壁(障害)ということだ。「障害」への認識を変える必要がある。

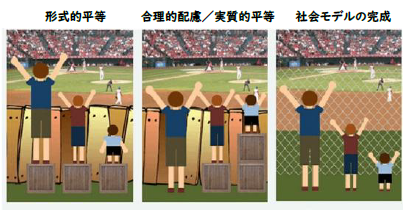

繰り返しになるが、合理的配慮は障害者差別を解消するためのもの、平等のための変更・調整であって、思いやりとは違う。大きく分けて平等には「形式的平等」と「実質的平等」の2つの考え方がある。一般的に「平等」と言うと「一人一つずつ同じものを分ける、同じことをする」といったイメージがわくが、これは形式的平等のことであり、合理的配慮の実質的平等の確保とは異なる。合理的配慮は「特別扱い」ではないのである。ここを理解することが大切である。

|

(インターネット上のフリー素材に筆者が日本語の説明に修正したもの) |

最後に

合理的配慮は、障害者への差別をなくし、実質的平等を確保するためのものであり、法的義務であるところは押さえたい。一方で、合理的配慮は周りのすべてにいい影響を与えうる。上述の私の団体の事務所の例でも、最初は精神障害のあるスタッフのためであったが、今では、多くのスタッフが利用しており、職場環境づくりや仕事の能率にもいい影響を与えている。さらに合理的配慮は、障害の分野以外の女性や性的マイノリティなどの他のマイノリティ分野にも広げられる普遍性を持つ、実質的平等の確保のための概念であることを述べてまとめとする。

<脚注>

1)

「障害者差別解消法について詳しく知りたい」「合理的配慮についてアドバイスがほしい」など、困りごとがある方は、内閣府にある「つなぐ窓口」という相談窓口の活用をお勧めしたい。

(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html)

2)

基本方針は以下のURL参照:

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf

基本方針には、障害者差別解消法上の様々な概念が整理されているので、参照されたい。