ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- 国際人権基準の動向

- 国際人権ひろば

- 国際人権ひろば No.180(2025年03月発行号)

- 公共調達における人権尊重の取組み近年の動向と提案

国際人権ひろば No.180(2025年03月発行号)

人権の潮流

公共調達における人権尊重の取組み近年の動向と提案

公共調達を活用して、人権尊重の取組みを企業に普及しようという動きが進んでいる。2023年4月、日本政府は公共調達の人権配慮に関する方針を決定し、政府の実施する調達の入札希望者/契約者に、人権尊重の取組みを求めるようになった。また、2024年7月、東京都は社会的責任調達指針を策定し、国際人権基準の遵守・尊重を含む、持続可能な社会に貢献する取組みを、都の調達に参加する企業に求めることを発表した。

本稿では、これら最新情報を含む、公共調達における人権尊重の取組みの動向を概観するとともに、このテーマに関して当団体がILO駐日事務所とともに取りまとめた提言の内容を紹介したい。

「公共調達を通じた人権の保護・尊重と持続可能な社会づくり」(1

(CSOネットワーク・ILO, 2024年8月)

公共調達とは

公共調達とは、政府や自治体などの公共部門による、物品やサービスの購入や、工事や業務の発注を意味する。公共調達の経済規模は非常に大きいため、大規模な購買力を戦略的に活用し、企業の行動変容を促すことで、持続可能な社会づくりを目指そうという動きが世界的に活発になっている。日本でも公共調達の支出額は毎年増大しており、対GDP比では2007年の13.59%から2022年の18.02%へと5ポイント近く増加している(2

公共調達への人権尊重の導入

公共調達の政策的な活用としては、中小企業の受注機会の確保による中小企業支援が1960年代から法制化されている。人権尊重の取組みの導入では、障害者就労施設から物品等の調達を進める障害者就労施設支援や、母子・父子福祉団体の受注機会を増やすひとり親家庭支援をご存知の方も多いかもしれない。近年では、女性活躍等を推進している企業に落札の際に加点評価する、女性活躍支援も積極的に進められている。このような特定の政策目的を実現するための公共調達の活用は、付帯的政策と呼ばれ、その導入は徐々に増えてきている。

ただし、公共調達は公金を財源としているため、最も効率的な予算執行、すなわち経済性をその原則とし、加えて、公正性、透明性、履行の確実性の確保も必要なため、これらの原則を前提に付帯的政策を進めることが求められる。一方で、経済性の原則は、海外では"Value for Money(価格に対して最も高い価値)"と呼ばれ、最低価格のみで選定されていた時代から、品質に対する評価を落札の基準に組み入れる時期を経て、今では、企業による持続可能性の取組みを基準に組み込むことが国際的には主流化してきている。

人権に関わる日本の付帯的政策は、政府の人権に対する姿勢を表すものと捉えることができる。人権尊重の対象が女性や障害者等に限定されていることや、人権への負の影響、すなわち人権侵害を防止・軽減するための取組みの欠如が現在の人権に関わる付帯的政策の課題と言えるだろう。

人権侵害を防止・軽減するための基準

人権侵害を防止・軽減するための基準の不足や、被害者を救済するための仕組みの脆弱さは、日本の公共調達全体の課題でもある。そのような中、一部の省庁や自治体では、人権侵害を防止・軽減する取組みを積み重ねている。例えば、国土交通省では、建設業におけるいわゆる「担い手三法」により、下請けも含む労働者の処遇改善や、長時間労働の是正・抑制及び休日の確保に向けた働き方改革が継続的に進められている。また、一部の自治体では、公共調達の案件に従事する労働者の労働条件は、その地域における国内法令等の水準と比べて有利でなければならないとするILO第94号条約に基づく賃金条項のある公契約条例を制定し、労働者の権利を保障しようとしている(3。

今後は、これらの取組みも踏まえながら、より包括的な人権を対象に、サプライチェーンから製品やサービスの使用に至るまでの、人権侵害の防止・軽減の基準や救済の仕組みを、政府・自治体には導入・整備していくことが求められるだろう。人権に関する国際共通基盤である「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った公共調達の枠組みを検討してほしい。

冒頭で触れた公共調達における人権配慮に関する政府方針では、入札希望者/契約者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を踏まえて取り組むことが求められており、国際的に認められた人権の尊重が目指されてはいる。しかしながら、この方針の下での具体的な取組みとしては、契約書等に「人権尊重に取り組むよう努める」との条文を記載する以上のものを現時点では見ることができず、形骸化が懸念される。唯一確認できた取組みとして、防衛省が公共調達に係る相談窓口をホームページ上に設置し、企業活動に関わる人権尊重への懸念等の相談を受けつけている。この救済の仕組みが有効に機能し、寄せられた相談件数や内容、その解決状況等の情報が開示されることを期待したい。

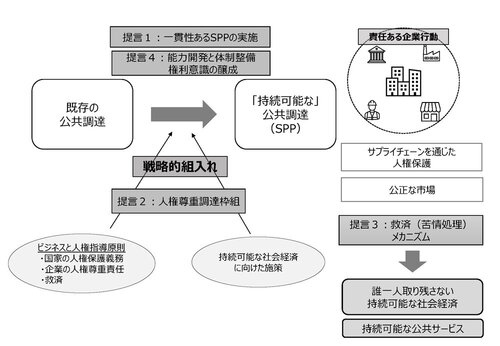

公共調達全体に人権尊重を組み込む

公共調達は、公示・入札から業者選定・契約を経て業務完了に至るまでの工程が多く、業者選定・落札の方法も複数あるなどかなり複雑な構造になっている。公共調達の案件に従事するサプライチェーンも含む労働者や、公共工事やサービスの恩恵や影響を受ける地域住民に対する人権侵害が、防止・軽減され、被害者が救済されるためには、公共調達の全工程に、人権尊重の取組みをできるところから戦略的に組み込んでいくことが重要である(下記概要図参照)。

例えば、入札参加資格登録の際には、短時間のオンライン等による人権研修やチェックリストを使った人権啓発を組み込んだり、契約履行管理のためのモニタリングとして、社会保険労務士による労働条件審査を行うなどが検討できるだろう。

公共調達を、政策実現の手段と明確に位置付け、より高次の政策ビジョンと一貫性をもって実施することも重要である。大きな目標の下で他の政策との整合性をとることで、より大きな政策効果が期待できる。

更に、人権尊重を組み込んだ公共調達を実効性をもって運用するには、公共調達に関わる職員の能力向上も必要になる。人権が侵害された時のための救済(苦情処理)メカニズムの設置も政府・自治体には求められ、相談から苦情を申し受けて救済に取り組む専門人材の育成も必要になるだろう。全てのプロセスにおいて、人権尊重の取組みで最も大切とされる、当事者を含むステークホルダーとの対話の仕組みを整備していくことも忘れてはならない。

人権尊重調達枠組みに関する概要図

(ILO駐日事務所&CSOネットワーク作成)

東京都の社会的責任調達指針

東京都は、今年4月から、都が行う調達に対して、社会的責任調達指針の適用を順次開始する。この指針は、都が掲げる「未来の東京」戦略の下、持続可能な社会に貢献することを目的に策定されており、都の総合戦略の中に公共調達を位置づけていることが評価できる。また、サプライチェーンを担う事業者にも指針を遵守するよう受注者に働きかけを求めていること、指針の遵守を、受注者と都の共同の取組みとして進めることを都の責務と定めていることも注目される。国際人権基準の遵守・尊重も含む、日本の公共調達をリードする取組みであり、今後の運用と発展に期待したい。

公共調達と私たち

公共調達を通じて、人権尊重の取組みが中小企業や地域に広がり、人権の保護や尊重がより一般に浸透していくことを期待したい。人権尊重に取り組む企業の増加は公正な市場の形成にもつながり、社会の持続可能性の向上も期待される。

公共調達への国際人権基準の導入は、日本では緒についたばかりだが、私たち一人一人が公共調達の影響やあり方に関心を持ち、国際的に認められた人権について理解を深めることが前進への大きな力になると思われる。

<脚注>

1)

https://www.csonj.org/spp-ilo-report.html

2)

GLOBAL NOTEウェブサイト「政府調達額(対GDP 比率)」

(出典・参照:OECD,データ更新日:2024 年08月23日)

3)

全建総連作成の公契約条例制定一覧表では、2025 年1月時点で33自治体。

https://www.zenkensoren.org/zenkensoren_cms/wp-content/uploads/2025/01/1071aab4241b4166d69141c9eccdc67f.pdf